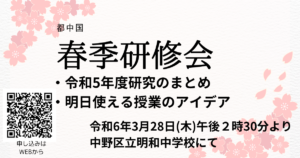

令和6年3月28日に、中野区立明和中学校において、令和5年度都中国春季研修会が開催されました。当日のプログラムは2部構成。

第1部は、令和5年度の研究成果発表。各分科会の世話人が研究のまとめを発表しました。

(1)「論理的な対話を通した表現力・理解力の向上」

発表:府中市立府中第三中学校 津田 淳

(2)「主体的に思考して書く力を育成する指導方法の工夫」

発表:小平市立小平第六中学校 大河内麻衣

(3)「説明的文章における『令和の日本型学校教育』の実践」

発表:世田谷区立三宿中学校 栃木昌晃

(4)「対話を通して育む主体性のある読者」

発表:江戸川区立南葛西第二中学校 秦 佐和子

(5)古典(令和6年度関東大会発表)

発表:墨田区立吾嬬橘中学校 白土 真

発表を見ていて感じたのは、世話人の方々のプレゼンテーション能力の高さです。とても分かりやすく、成果と課題を発表していただきました。

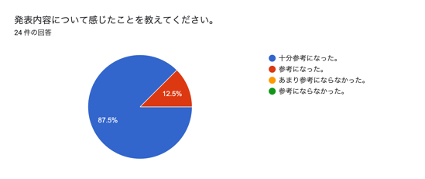

第一部のアンケート結果は以下の通りです。

満足度が表れていますね。アンケート結果の理由は次の通りです。

●自分の授業について考えるきっかけになったから。

●1年間の活動後、課題が明確になり、学ぶことができました。ありがとうございました。

●自分の分科会の内容しか知りませんでしたが、他の分科会の内容も聞くことで、より1年間の研究内容の深まりを、自分の中で実感できたからです。

●さまざまな実践を資料とともに紹介いただけたため。

●日々の授業に役立つヒントを得ることができました。また、同じ教科の先生と話すことで自分の実践を振り返ることができました。

●説明的文章において、世話人の方がおっしゃっていた悩みにたいへん共感できたため。

●実際に現場で働いている方の意見交換会ができたため。

●他分科会の取組が分かり、勉強になったから。

●それぞれの分科会の活動や指導方法にとても興味がわき、勉強になりました。

●研究成果を知ることができ刺激を受けるとともに、もう少し深く知りたいと思いました。

●各領域の発表がわかりやすく、さらに詳しくお伺いしたいものばかりだったから。

●各部会での取り組みが、わかりやすくまとめられ、新たな取り組みをお聞きすることができたから。

●授業に取り入れてより良い授業を作るためにとても参考になったから。

●洗練された実践や初めて知ることばかりだったから。

さて、第2部は「明日使える授業のアイデア」というお題で、新しい研究仲間を作りながら、日ごろの悩みや実践について協議を行いました。

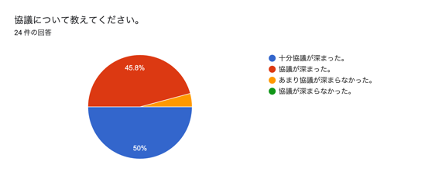

協議は和気あいあいと行われましたが、時間が短かったため、課題も残りました。アンケート結果は以下の通りです。

また、理由や感想は以下の通りです。

●若手教員の困り感を聞けたのが良かったです。

●様々な話が聞けたから。

●日々の悩みを共有できました。

●経験豊富な先生方に、たくさん質問させていただきました。自校の国語教員に聞くだけでは考えややり方が固まってしまうので、新鮮でした。

●実践を交えてお話を聞けたため。

●もう少し時間をかけたかったです。

●初任者の先生への助言になってしまった。

●悩みを聞いていただき、自分が試してみたいと思うアイデアをいただけたため。

●経験豊富な教員の方のアドバイスを頂けたため。

●新しい視点が持てました。

●具体的なお話をうかがえてよかったです。

●これまでも振り返りができました。

●ベテランの先生から良いアイデアをいただき、勉強になりました。

●古典についていろいろなご意見や方法をお話しいただいたから。

●授業外の動きの話になってしまい少し話題が逸れてしまった

●若手の先生のお悩みや、それに対する回りの先生のアドバイスもお聞きできたから。もう少し協議のお時間をとっても良かったと感じました。

●時間がもっとあれば、さらに深められたと思います。

●具体的に何を質問するか事前に考えておけばよかったと思いました。初歩的な質問をしてしまったので、ベテランの先生、教科書会社の方に申し訳なさもありました。

授業等で困っていることは次のようなことがあがりました。

●年間を通した指導の中で、資質能力を育むための計画のたてかた。

●要約の授業の作り方

●毎単元を全力で取り組みすぎるあまり、評価物の量が増えてしまったり、授業準備に膨大な時間がかかってしまうこと。

●生徒が書いた文章を読む時間がなかなかとれないことと、生徒がこれからの学習にいかせる評価のつけ方。

●働き方を考慮した効率的な評価方法

●皆さんのノート作りを拝見したい、タブレットで作成したデータの管理や生徒が振り返る際にどのように活用しているか

●各単元で核となる発問が知りたいです。漢字の指導に困っており、学習意欲を高め、覚えられる指導法を知りたいです。丁寧に添削すると時間がかかり、また生徒のためになっているのか不安があります。

どれも切実な悩みですよね。来年度の研究では、こうした悩みも意識して、少しでも若手の先生方が授業にやりがいをもって取り組めるようになるといいですね。

令和5年度の研究はこれにてひと区切りです。令和6年度の研究は、5月に予定されている定期総会後に本格スタートです。そのあたりには、新たな入会案内も行います。同じような悩みを抱えた国語科同士、お互い助け合って学び合いましょう。

@中野区立明和中学校-300x158.png)

コメント