令和6年8月2日に都中国夏季研修会が行われました。

今年も、秋の全国・関東大会で発表する部会の中間報告という形でした。

さて、肝心の中間報告ですが、短い期間だったにも関わらず、学習指導要領をもとに、丁寧に中学生が学ぶ古典の意義を整理しており、たいへんよくまとまっていました。

古典というと、何をどこまでというのが分かりづらいところです。特に「古典に親しむ」というのは何を指しているのか、難しいですよね。ただ、中学校の古典は高校での学習の基礎ではありません。義務教育、公教育の範囲として、「古典に親しむ」を考えていく必要があります。

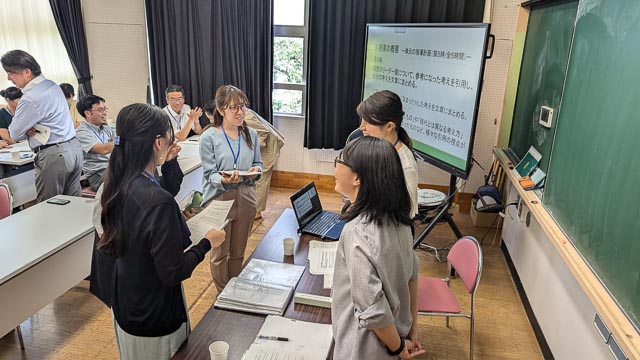

今回の研修では、いつもよりアクティブに、多くの先生とコミュニケーションを取りながら考えを深め合っていきました。講義を聴くのも学びですが、同じ悩みを抱えている先生方同士で学び合うのもいいものですね。

ちなみに、事後のアンケートでは100%の方が肯定的な回答でした。すごい!

感想は以下の通りです。

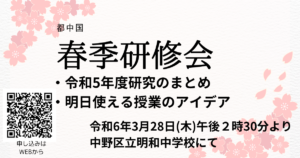

@中野区立明和中学校.png)

コメント