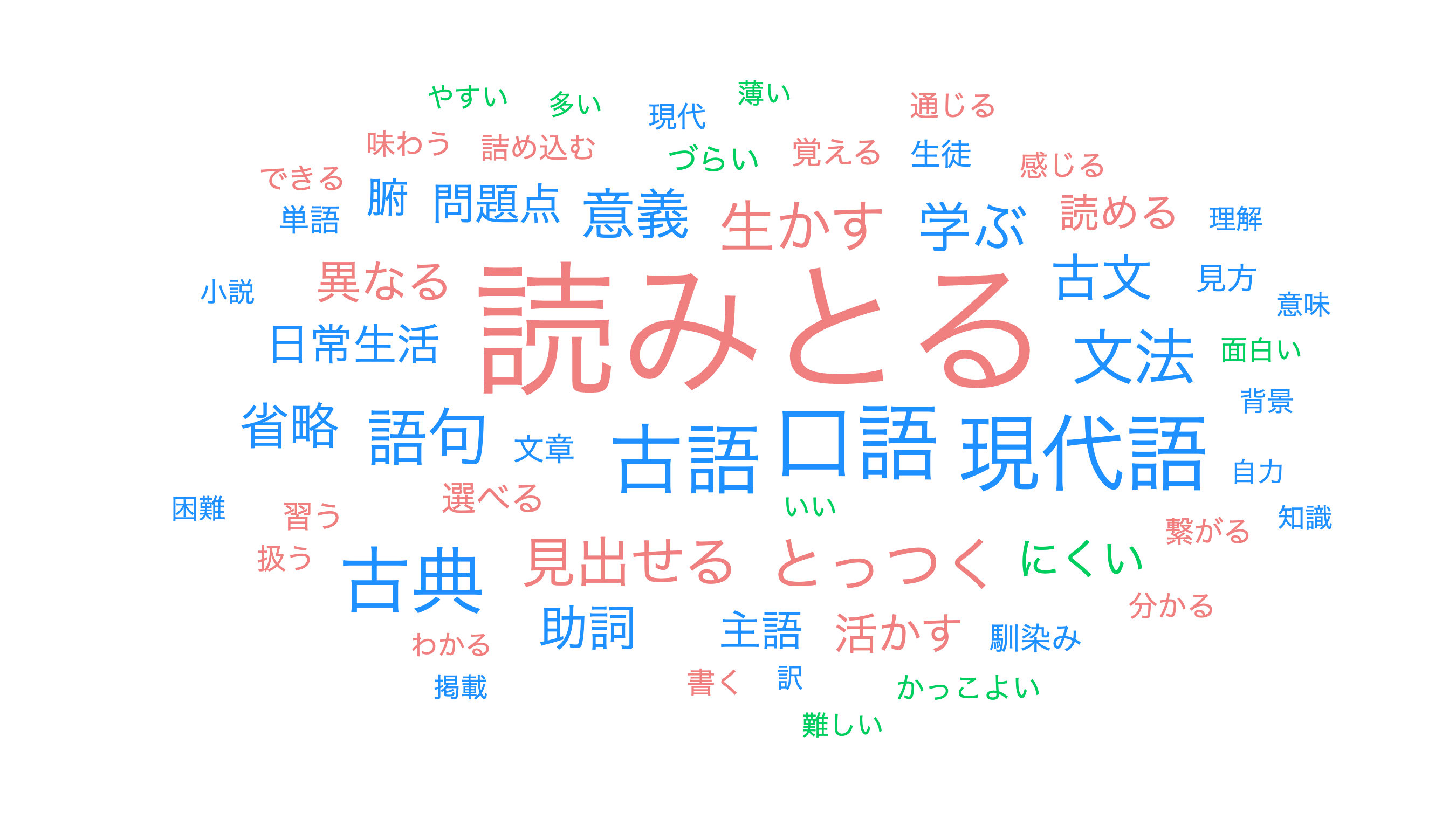

都中国部員のみなさんに、生徒目線で考えたときに古典の課題は何か、つまり生徒は古典のどこにつまずいているか、アンケートを採りました。

さまざまな回答を、ワードクラウドに読み込ませて図にしたものが以下の図です。

こうやって見てみると、「生徒は古典を読み取ることに苦労している」と教師は考えていることが分かります。

そこで学習指導要領の中で、古典はどのように扱われているか確認してみます。

平成28年の中教審答申には「現行の学習指導要領(筆者註:前学習指導要領のことです)では、国語科においても我が国や郷土が育んできた伝統文化に関する教育を充実したところであるが、引き続き、我が国の言語文化に親しみ、愛情を持って享受し、その担い手として言語文化を継承・発展させる態度」を育成させるとあり、これが古典をどう教えるか、ということのもとになっていると考えられます。「継承」は分かりますが、「発展」というのはなんでしょうか。ひとまず「発展」は保留にして、学習指導要領を確認します。

つまり、古典に親しんで、継承・発展させようとする生徒を育てようということです。

いわゆる「古典」は、「知識及び技能」の「我が国の言語文化に関する事項」にまとめられています。「我が国の言語文化に関する事項」のなかには、「伝統的な言語文化」と「言葉の由来や変化」が含まれており、この2点が古典に関わる部分です。

そして解説によれば、「伝統的な言語文化」は、「伝統的な言語文化に親しむことに関する事項」となっており、続けて「その表現を味わったり、自らの表現に生かしたりすることに重点を置いて内容を構成している」となっています。

「自らの表現に生かし」の部分は、こと古典において、先ほど保留した「発展」が当てはまるのではないかと思います。

さて、ここまでのところで、多くの生徒がつまずきやすいと考えられている「読みとり」はどこにも入ってきていません。

そこで各社の教科書を見てみると、古文・漢文に関して、口語訳が併記されてあったりなかったりします。例えば、和歌においては、ある会社では口語訳がつき、ある会社ではついていません。このことについて教科書会社にその意図を聞いてみたら、学年の発達に合わせ、それまでの知識や脚注を活用して読みとってほしいから、という回答を得ることができました。

「読みとる」ことが学習指導要領の古典に入っていないのに、「読みとる」ための最大のヒントとなる口語訳が併記されていないのは、おそらく、次のようなことが根拠になっているのではないかと推察できます。その根拠とは、「古典」の入っている「知識及び技能」は、「配慮事項」のなかで「〔思考力、判断力、表現力等〕に示す事項の指導を通して指導すること」が基本とされている、ということです。

古典は、「知識及び技能」の一つとして、「思考力、判断力、表現力等」の指導事項を通して指導することを基本とする。

ここで、「思考力、判断力、表現力等」を確認します。

【思考力、判断力、表現力】

A 話すこと・聞くこと

B 書くこと

C 読むこと

これまでの古典の授業では、「C 読むこと」を通して指導が図られてきたのではないでしょうか。

「読むこと」は、以下の5点に分けられます。

●構造と内容の把握(説明的な文章)

●構造と内容の把握(文学的な文章)

●精査・解釈(内容)

●精査・解釈(形式)

●考えの形成、共有

「構造と内容の把握(文学的な文章)」は、文章の構成や内容を把握することを示していますが、解説によるとそれは「中心と付加」とか「事実と意見」とか「人物の相互関係」「心情の変化」などとなっています。

「精査・解釈」は「複数の情報を整理しながら適切な情報を得たり、登場人物の言動の意味などを考えたり」することや、「文章の構成や展開、表現の効果」について学ぶこととなっています。

「読みとる」ことでつまずいている生徒に、それだけの「読むこと」を強いるのは、そもそも泳げない生徒にバタフライを泳がせることによって泳げるようにする、というような無理なことではないでしょうか。

そこで、思い切って古典の指導における「思考力、判断力、表現力」から「C 読むこと」を外して考えてみます。

残るのは「A 話すこと・聞くこと」と「B 書くこと」です。

「A 話すこと・聞くこと」の指導事項として、「話題の設定、情報の収集、内容の検討」があります。1学年では「目的や場面に応じて、日常生活の中から話題を集め、集めた材料を整理し、伝え合う内容を検討すること」があります。「古典」は「日常生活」ではありませんが、古典に題材を求めて、竹取物語ってこんな話なんだよとか、故事成語について成り立ちと意味を分かりやすく伝えますとか、なんだか古典と相性がいいように思います。

「B 書くこと」でも「題材の設定、情報の収集、内容の検討」があげられ、1学年では「目的や意図に応じて、日常生活の中から題材を決め、集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にすること」という指導事項があげられています。Aと同様に、古典と相性がよく、これまでそういう指導は多く行われてきたのではないかと思います。

そうやって考えると、これまで生徒が古典でつまずいてきたのは、古典を教材としながらも、現代文で扱うような「読むこと」の指導を行ってきたからではないか、という仮説が生まれます。

さて、ここで思い切って提案をしてみます。古典の授業を再定義する上で、古典の「読みとり」を可能な限り簡略化してみてはどうでしょうか。今回はここまでとして、みなさんの意見を聞きたいと思います。どうか多くのみなさまからのご意見をお待ちしています。

アンケートの回答は、下のQRコードからお願いします。

コメント